「最近、サケが釣れなくなった気がしませんか?」

これは全国のサケ釣り師が感じていることでしょう!でも、それは“気のせい”ではないですね?実は、漁獲量もそうですが、ここ数十年でサケの「回帰率」が大きく低下しているんです。今回は、サケの回帰率がどのように変化してきたのかを水産学の視点でわかりやすく解説しながら、「今後、回帰率が復活する可能性があるのか?」という疑問に、釣り人として迫ってみたいと思います。

そもそも「サケの回帰率」って何?

水産学でいう「回帰率」って

回帰率とは、放流された稚魚が数年後に成魚として河川へ戻ってくる割合(%)のことです。

北海道では例年多くのサケ稚魚が人工ふ化・放流されていますが、そのうちどれだけが海で生き残り、再び遡上してくるかを示すのが「回帰率」です。

もちろん自然魚でも使いますけど、放流のように出発点がはっきりしないことや、標識調査などで、特定できないと難しい表現であります、はい。

データから見るサケ回帰率の推移と放流数

実際の数字を見てみよう

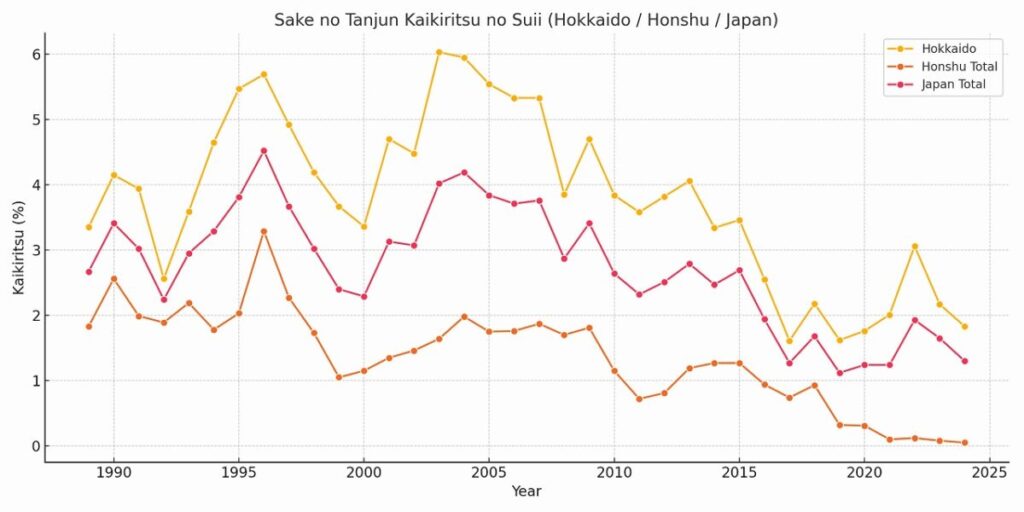

国立研究開発法人水産研究・教育機構が公表している、サケの単純回帰率のデータをブラフにしてみました。

引用先のURL:https://www.fra.go.jp/shigen/salmon/kaiki.html

1989年には北海道で「3.35%」あった回帰率は、2000年代前半に「6%」近くまで上昇し、2024年には「1.83%」まで低下。

本州では、近年「0.05%」という壊滅的な数値に。

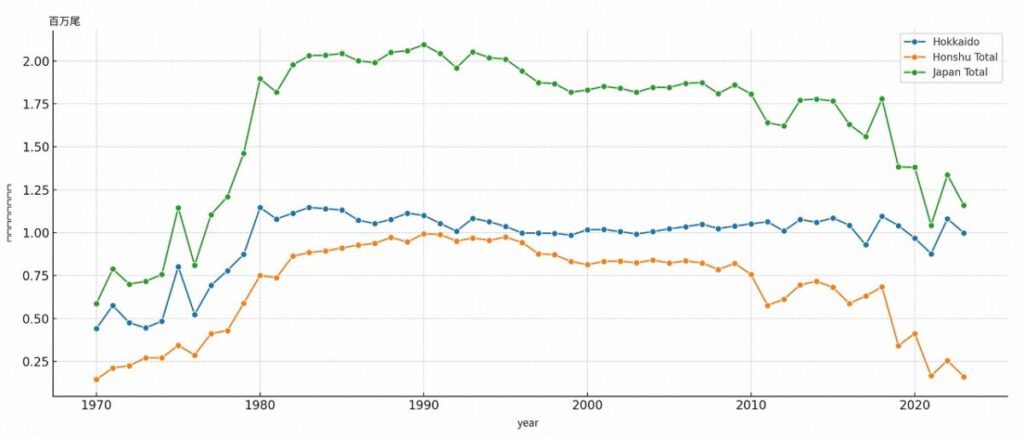

放流数は?

同じく、国立研究開発法人水産研究・教育機構が公表している、サケの放流のデータをブラフにしてみました。

引用先のURL:https://www.fra.go.jp/shigen/salmon/kaiki.html

北海道は1990年代後半から2000年代中盤にかけて回帰率は4〜6%台と高水準。

しかし、2010年代以降は減少傾向にあり、2024年には1.83%とかなり落ち込んでいる。

特に2016年以降は2%未満の年が多く、かつての半分以下にまで低下している結果に。

日本全体で見た時は、放流数は近年減少している。

なぜサケの回帰率が下がっているの?

海洋環境の変化

- 地球温暖化により海水温が上昇

- 餌となるプランクトンやオキアミが減少

- 成長が遅れ、生存率が下がる

などが一般的には考えられています。

参考URL:

https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/book/salmon/srr.html#top006

https://marinemanager.njc.co.jp/magazine/magazine-20220921/?utm_source=chatgpt.com

河川環境の悪化

また、最近特に言われていることが、人工ふ化放流の影響により、野生種の適応能力が低下しているという事。

人口ふ化をしなければ日本のサケは絶滅してしまうかもしれないと言う声はある一方、人工ふ化が悪い方向に影響して環境の適応能力が下がっていると言う声もあるそうだ。

シロ

シロ放流すればするほど良い。って話でもないという事ですね!

回帰率が復活する可能性はあるの?

正直な見解:簡単ではない

一人の釣り人としても、ここ10年ぐらいで“激減”を肌で感じています…。

でも、希望がないわけではないと思います!

希望が持てる理由

- 一部地域では環境改善によって回帰率がわずかに回復傾向。札幌ではワイルドサーモンプロジェクトと言う豊平川に野生のサケを増やすプロジェクトが進んでいます!

- 海水温変化に強い系統の育種研究も進行中!サクラマスでは高温態勢を持つ育種が進んでいたり、大西洋サケでは熱耐性を含むストレス耐性をもつ品種の開発を目指す育種戦略が進められています。また、降海する前の稚魚の餌を変えたり、様々な工夫もされています。

釣り人として私たちにできること

河口規制や産卵期の保護を理解する

地域ルールの遵守が資源回復の第一歩です。やっぱりココかなと。

サケ釣りは楽しいけどキープはほどほどにね!

地元産のサケを「食べて支える」

釣るだけではなく、北海道産のサケも食べることで持続可能な漁業支援になるのかと。また、サケだけではなく、北海道の水産物を食べることでサケが無くても漁業者を支えらえる社会も必要かと思いますね。はい。

道民なら食べられても本望です…。くっ!

結論:回帰率の復活は可能か?

私の答え:可能性はあるが、時間がかかる

短期間で劇的な回復は難しいですが、

- 環境保全

- 科学的管理

- そして釣り人の協力

これらが組み合わされば、回帰率の復活は「夢」ではないかもしれませんね!