「ここで釣っていいの?」「なんでサケはこの川で、この河口で禁止なんだろう?」

釣りをしていると必ず気になるのが“ルール”の存在です。色々な法律はありますが、もっと臨機応変にルールを変更するための集まりがあります。

そのルールを裏側で作っているのが 漁業調整委員会。

釣り人にとっては少し堅苦しい響きですが、実はこの仕組みを知ることで「なぜこのルールがあるのか」が納得できるようになります。

漁業調整委員会を一言でいうと?

漁業調整委員会は、

「魚の取りすぎを防ぎ、漁師さんも釣り人もみんなが公平に魚を楽しめるようにするための会議」 です。

メンバーには、

- 漁師さん(現場の声)

- 学者さん(科学的な知識)

- 中立の委員(公平性の確保)

などが参加していて、まさに「漁場の審判団」という事になります。

「ここではサケを守るために釣っちゃダメ」とか「マグロを取りすぎないように制限しよう」などのルールを決めます。

サクラ

サクラ現場で働く漁師さん、科学的な知識のある人、関係する公務員部署ってパターンが多いですね!

こんな委員会があるよ

委員会と言っても、色んな委員会があるんです!

| 種類 | どこにある? | 役割 | 釣り人への関係 |

|---|---|---|---|

| 海区漁業調整委員会 | 都道府県ごと(北海道なら「根室海区」など) | 海や沿岸での漁業・遊漁のルールを決定 | サケやマスの禁漁区域や期間を設定 |

| 連合海区漁業調整委員会 | 複数海区をまとめる(北海道全域など) | 広範囲での調整 | 全道単位などで資源確保の方針を決める |

| 広域漁業調整委員会 | 国(農林水産省) | 都道府県を超える魚の管理(マグロなど) | クロマグロの漁獲制限などに関わる |

どんなルールを決めるの?

漁業調整委員会が出す「委員会指示」には、釣り人も基本的には従わなければなりません。

例えば

禁漁期間や区域

「この川のサケは○月〜○月は釣っちゃダメ」

サイズ制限

「○キロ以下のマグロはリリースしてね」

道具制限

「網は禁止、ルアーや竿釣りのみOK」

これを守らずに釣りをすると、遊漁者でも委員会指示違反になってしまいます。

具体例で見てみよう

サケの場合(北海道)

秋サケは北海道の代表的な魚。

でも近年は資源が減少していて、委員会では「親魚を確保して卵を取るために、禁漁区域を設ける」などのルールを決めています。

例えば、河口から一定の距離は釣り禁止とされるのはこのため。

「なんでここでサケが釣れないの?」の裏には、委員会が資源を守るために決めたルールがあるんです。

※その他、水産資源保護法や北海道漁業調整規則があり混同しやすいですが、全く違うものでこちらの方が、効力は強いです。

このルールのおかげで川に帰れますっ!

マグロの場合(太平洋)

マグロは日本だけでなく世界中を回遊する魚。

特にクロマグロは資源が減ったことで国際的に規制がかかっていて、日本の「広域漁業調整委員会」が都道府県をまたいで管理しています。

例えば、「1人の釣り人が1月に持ち帰れるマグロは1尾まで」などのルールがあるのも、この仕組みの結果です。

近年、このルールのため、青森、北海道付近のマグロ遊漁はハイシーズンにほとんど釣りができず、壊滅的な現状に…。公平・平等に欠ける事態になっています。ルールのあり方や決め方が問題視されることも。

法律上の設置根拠と位置づけ

この委員会はただの集まりではなく、法律で定められた公式機関。

| 根拠法 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 漁業法 | 第134条〜第138条で委員会設置を規定 | 魚を守るために必ず置かなければならない |

| 地方自治法 | 第138条の4で「行政のその他の執行機関」と規定 | 知事や市長から独立した行政委員会 |

| 地方公務員法 | 委員は「特別職の地方公務員」として扱われる | 公平性・中立性が求められる |

要するに、漁業調整委員会は 知事や市長とは別に、公平に魚のルールを決める“独立した機関” なんです。

ただのおじさん達の集まりじゃないんだぞ~!

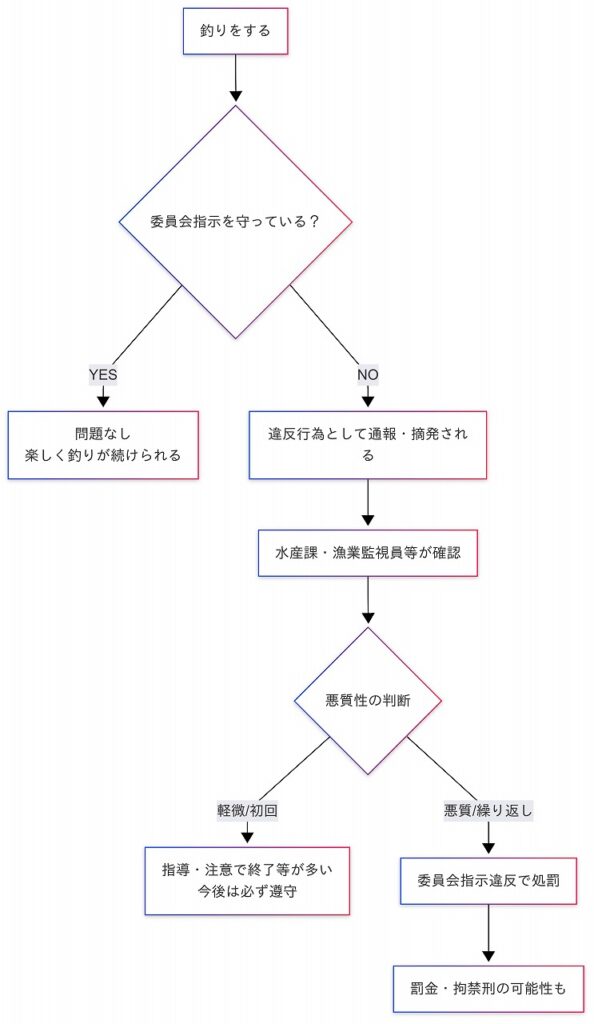

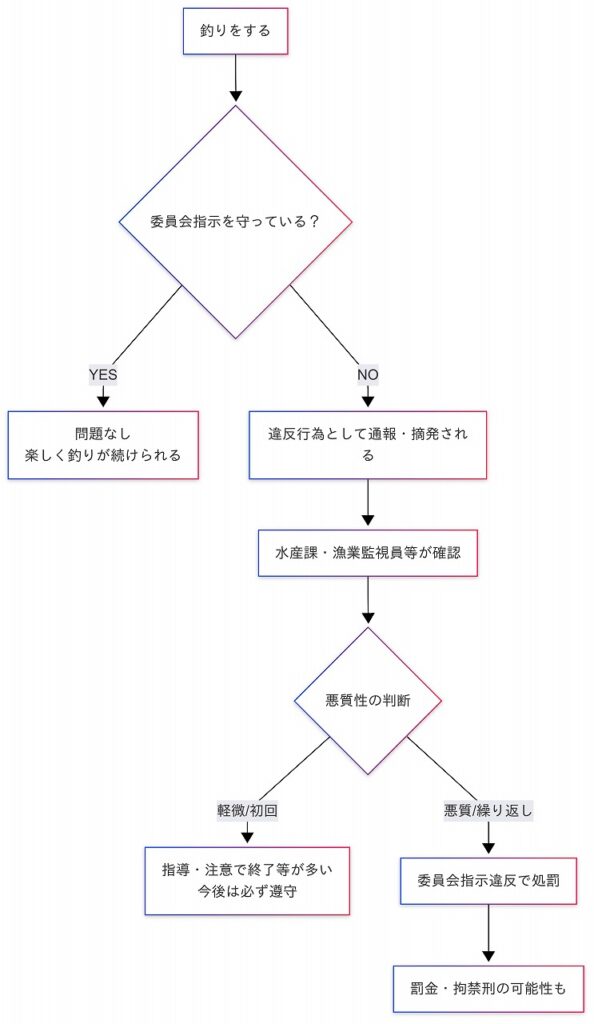

委員会指示違反になるとどうなるの?

委員会指示違反になるとどうなるのか?例えばこんな感じになります。

この委員会指示違反のおもしろいところは、行政処分から司法の世界に変わっていくところです。

マグロの委員会指示違反では、裏付け命令が発出されます。命令に従わない場合は漁業法第191条が適用になり、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰則等が待っています。

裏付け命令については次で説明するね!

裏付け命令とは?

水産庁の漁業監督官などによる取締り業務によって委員会指示違反が判明して、事進むと裏付け命令が発せられることがあります。

漁業法上の「裏付け命令」とは、漁業調整委員会が出した「委員会指示」を実効性あるものにするために、知事や大臣など行政庁が発する命令のことです。

委員会指示は「禁止や制限をすべきだ」というルール案。

でもこれだけでは強制力が弱いので、実際に法的拘束力を持たせるには、

→知事や農林水産大臣が「裏付け命令」として発令する必要があります。

つまり、

委員会指示=ルールを決める合議の場

裏付け命令=そのルールに法的強制力を与える行政処分

という関係です。

一例ですが、第395回五島列島漁業調整委員会で、裏付け命令までの流れを委員会で決定する議事録が公開されています。→第395回五島列島漁業調整委員会議事録

他にも富山海区漁業調整委員会議事録にもその流れが公開されています。富山海区に関しては結構踏み込んだ部分まで委員会で話し合われています。→富山海区漁業調整委員会議事録

厳しいルールであればあるほど、私は嬉しいぜ!

裏付け命令に従わないと?

裏付け命令が出され、違反すれば 漁業法違反(罰則適用) になる可能性があります。

しかし、遊漁については、実際のところ事例が少なく、送致等がどうなるか、検察がどう判断するかは不明なところが多い現状です。

納得できない場合の手続き

もし「この裏付け命令は不当だ」と考える場合には、行政処分に対する一般的な不服申立ての手続きが可能な場合があります。

手順は次のようになります:

- 行政不服申立て(行政不服審査法)

- 知事が出した裏付け命令に不服があれば、

「審査請求」を出して、再度の判断を求めることができます。

- 知事が出した裏付け命令に不服があれば、

- 行政訴訟(取消訴訟)

- 不服申立てで解決しない場合、裁判所に対して「裏付け命令の取消訴訟」を提起できます。

- ここでは「命令が合理性を欠く」「科学的根拠がない」などを理由に争うことになります。

なるほど、不当だと思える内容だったら不服申し立てができるのか…。

簡単に説明すると

釣り人が気をつける3ステップ

都道府県や海区の公式HPで「委員会指示」を確認。

河口や漁港にある掲示板で禁止区域や期間をチェック。

県の水産課や漁協に電話して確認。

まとめ

漁業調整委員会は、

漁業法が根拠で設置され、

地方自治法で独立した「行政委員会」として位置づけられ、

公平なルール作りを通じて、サケやマグロなど大切な資源を守っています。

一見「禁止ばかり」と思うかもしれませんが、これは未来の魚を残すための仕組み。

釣り人にとっても、実は「自分の釣りを長く楽しむための保険」と言うことになります。