こんにちは!道内で日々“海の機嫌”を見ながら竿を出しているシロです!

「北海道のサケ、なんでこんなに少ないの?」——釣り場でも読者さんからも、ここ1〜2年でいちばん多い疑問ではないでしょうか?今日は北海道連合海区漁業調整委員会の議事録をもとに、原因と対策、これからのビジョンまで“釣り人の目線+科学・行政の最新見解”でわかりやすくまとめます。

※本記事は「第23期第1回 北海道連合海区漁業調整委員会 議事録(2025年6月23日開催)」に基づく引用・要約です。

今年・昨年の“数字”から何が見える?(事実の整理)

2024年(令和6年)の来遊は急減

- 全道の秋サケ来遊数は 1,770万尾(前年比78%)。平成以降でも低位の水準に逆戻り。平均体重も 2.96kg と小型化が続きました。

サクラ

サクラ2024年も厳しい年でしたね…。

2025年(令和7年)の見通し

- 全道来遊 1,141万尾(対前年64.5%) の予測。海区別ではえりも以西のみ前年比超、他は減。日本海は特に厳しめの見立てです。

2025年は更に厳しい年になる見通しです!

年齢構成の異変(若齢化)

- 主群の4年魚が細り、3年魚は過去最低水準。成熟年齢の低下(若齢化)が進み、若い年で帰ってくる個体が増えたぶん、総体としての来遊数が伸びづらい状況です。

・総数は落ち、サイズも小さめ

・成熟年齢の若齢化=群れの“厚み”が出にくい

・海区格差は大きく、日本海は特に厳しい

背景1:海が“いつも通り”じゃない(海況の変化)

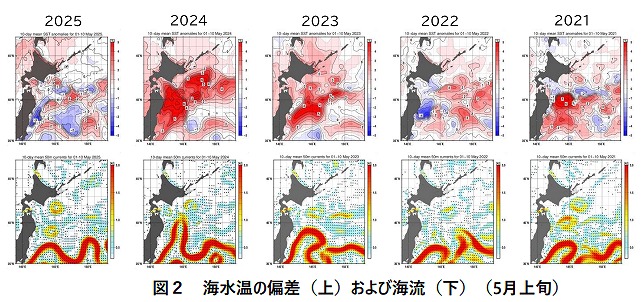

親潮が弱く、黒潮が北に張り出す年が続いた

- 2024年春は親潮勢力が弱い一方、黒潮続流が北偏。北海道太平洋側は高水温に。2025年春はやや平年並みに近づいたが、オホーツク海は+2〜3℃高いなど、平年並みとは言い切れない状態。

海が熱い!茹で上がっちまうぜ!

稚魚の“ベルトコンベア”が短い

- 稚魚の適水温は8〜13℃。近年は13℃到達が早まり、この適温帯の“おいしい期間”が短縮。回遊の出だしで無理を強いられます。

画像引用:北海道ホームページ

エサ(動物プランクトン)の“質”と“タイミング”がズレる

- 稚魚が好む冷水性カイアシ類が減り、枝角類など小型で“あまり好きじゃない”プランクトンが早い時期から優占する傾向。量そのものが少なかった年もあり、出だしで栄養を取りにくい状況に。

今年もベイト薄いって聞くけど…

海の“ごはん事情”が、サケ稚魚に合いにくい年が続いたのが痛いんですよ

もっと栄養たっぷりの美味い物が食べたかったス…。

背景2:漁期や分布もズレる(現場の体感と一致)

- 高水温年は漁の伸びが10月以降にズレ込みやすく、地域によっては“獲れる場所”自体が変わる。2023〜24年は、網走でフグ多獲、南茅部でカツオ…と“らしくない魚”が顔を出すほどの偏在でした。

直近の運用:今年は“川に上げる数(推定遡上数)”を指標に

- 道は従来の「漁獲見込量」提示をやめ、「推定遡上数」を海区・期別に共有。親魚確保が最優先で、不足域は操業開始の後ろ倒し、垣網撤去などの“自主規制”を検討・指導へ。特に不足見込みの強い地区は規制の可能性が高い。

今年の“備え”:人工ふ化放流の現場でやること

・放流時期の前倒し(特に後期群の後ろを前へ)

・高栄養餌で“飢餓耐性”を高める飼育

・春の高水温を踏まえた“適期(8〜13℃)放流”の厳守・秋の高水温年は“中後期群の強化”(前期偏重を避ける)

・エサ(プランクトン)モニタリングの常態化

いずれも既に試験・行政・増殖団体で“方針化済み”。現場実装を加速する段階です。

難しく書きましたが、放流時期を早めて水温の高い時期を避ける、高栄養のエサで稚魚に“飢えに強い体”をつける、春の適水温帯に合わせた放流を徹底するなどです。

つまり、今まで以上に「海に出てから困らない工夫」が進んでいます。

俺は産まれた時から親がいないのだ!生涯、自分一人で生き抜くんだぜ!

ちょっと援助してくれると助かります!

釣り人の立場から見た「2つの推奨行動」

- 地域ルールの即時キャッチアップ

開始日の後ろ倒し・立入制限・垣網周辺ルールなどは毎年更新されます。最新の告知を必ず確認。 - リリース判断の見直し

海況や資源状況が厳しい時は、河口域や小規模河川での配慮を。キャッチ&リリースのやり方(時間短縮・素早い蘇生)も再確認。

中長期ビジョン:増やす“前提”を作る

- 適期・適サイズ放流×モニタリングの標準化(既存方針の徹底)

- 海区ごとの“分散戦略”(前期一極→中後期も厚く)でリスク分散。

- 遡上ボトルネックの除去(垣網・遡上障害の運用改善)と密漁対策の強化。

- 現場主導×行政の伴走:浜任せにしない“具体的指導”の継続(議事でも強く要望)。

ここまでの推奨は、議事録で示された方針(推定遡上数ベースの親魚確保・自主規制・放流最適化 等)を土台に、釣り人としての実装目線を足したものです。今回は漁業者からも強い意見・要望が出ていました。

参考表:2025年(令和7年)

全道来遊予測:1,141万尾(対前年64.5%)/推定遡上数合計:約148万尾

(遡上数の地区内訳:オホーツク約92万、根室約12万、えりも以東約12万、えりも以西約13万、日本海約18万)

※期別では不足が想定される地区あり——自主規制の検討が必要。

| 指標 | 数値・所見 |

|---|---|

| 全道来遊(R6実績) | 1,770万尾(前年比78%)、平均2.96kgに小型化 |

| 全道来遊(R7予測) | 1,141万尾(対前年64.5%) |

| 推定遡上(R7) | 約148万尾、地区により不足見込みあり |

| 年齢構成 | 3年魚は過去最低、4年魚も減、成熟若齢化進行 |

| 海況の特徴 | 親潮弱・黒潮北偏→高水温、ベイト質とタイミングのズレ |

推論の流れ(要約)

まとめ(客観・冷静な見立て)

- 短期:推定遡上数に基づく親魚最優先、不足域の自主規制、放流最適化を着実に。

- 中期:中後期群の厚みづくりとモニタリング常態化でリスク分散。

- 長期:海況の平年回帰はあてにせず、“変動が前提”のアダプティブ運用へ。釣り人・増殖・行政・研究の共通言語はデータ。

わからない点:来遊数の年変動幅、海況とベイトの局所的なズレは大きく、精確な“何年に何割戻る”の断言はできない状況ですよね。

だからこそ、現場の観測と迅速な運用調整が要になってくるのかと思います。

引用・出典(リンク)

(重ねて明記)

本記事は「第23期第1回 北海道連合海区漁業調整委員会 議事録(2025年6月23日)」からの引用・要約にもとづいています。個別の数値・方針・発言は当該議事録をご参照ください。

- 出典:第23期第1回 北海道連合海区漁業調整委員会 議事録(2025年6月23日)(本記事は同議事録の引用・要約に基づき構成)